新闻动态

NEWS CENTER

NEWS CENTER

2020-03-23

新人产品经理的通病可能在于——我们总是能带着无敌粉丝滤镜去看待微信的一切动作,从最开始的不理解微信的各种反人类设计到自己也开始学产品之后逐渐理解这些设计背后的思考,到现在带着对小龙哥的崇拜来看待微信的每一次更新,用自己的思考去诠释微信的野心。

所以,由于每个人都有认知局限,因此这里的分享不强调对错,表达本身即价值,也欢迎不同角度的思考和讨论。

微信圈子目前的入口还比较深,可能很多人还不太熟悉,这里简单介绍一下。它的入口在微信发现的搜一搜页面内,比起就在朋友圈下方备受关注的视频号而言,它的存在更为神秘。

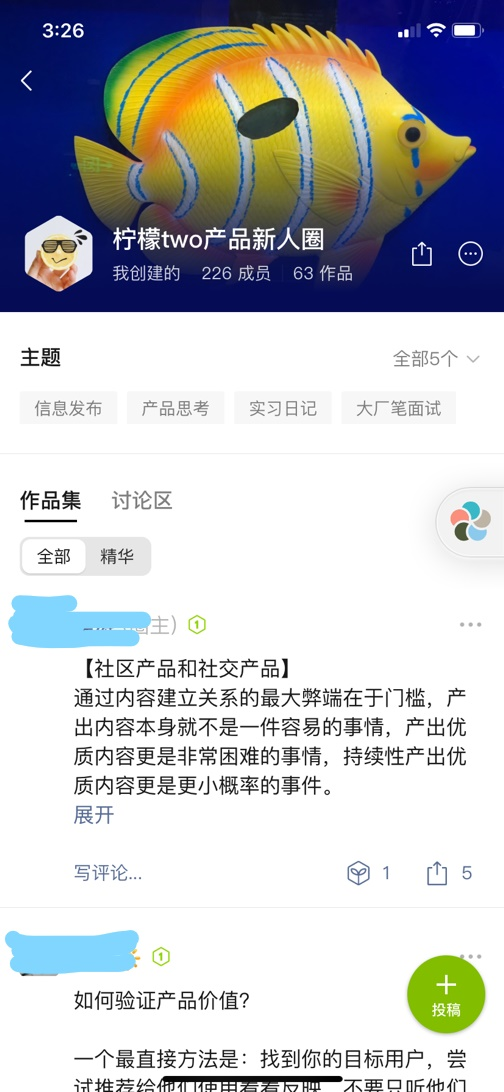

截止发布这篇文章,圈子广场已经有了包含影视、母婴、游戏、生活等二十多个主题下的21576个圈子,圈子内页如下,由圈子成员发布的内容组成的信息流按照时间倒序排列,其他成员可以进行点赞,评论和转发等操作,也可通过右下角的绿色按钮进行投稿。

以上是对于圈子的简单介绍,本篇重点不在于此,有兴趣的朋友可以自行探索。这篇想要讨论的重点是,微信为什么要做圈子?又是视频号又是圈子的,微信真的要越来越臃肿了吗?

作为张小龙的迷妹,先回答一句,不是(小龙哥做啥都对是迷妹的唯一信仰!)。然后抓破头皮开始找原因。

这一切都要从一个小小的浮窗讲起。不知道你们有没有觉得,微信长文章越来越多了,文章也越来越长了。这是因为我们打开订阅号的消费场景和第一诉求就是获取信息,而随着内容的竞争越来越激烈,能够承载优质信息且信息密度高的长文章就作为一种低成本高回报的载体脱颖而出了。

同样是点开一篇文章,长内容能承载更多有效信息,提高我们的信息获取效率,但同时也带来一个很严峻的问题,碎片化的时间不够用了,很多时候看不完全文,点击退出之后就再也记不起去看文章这回事了,也不知道刚刚看的是哪篇,看到了哪里。

对此,微信给出的解决方案是悬浮窗。

你可以通过将文章悬浮在微信界面,先处理手头的事情,把想看的内容mark下来慢慢看。但一篇长文章动辄几千字,十篇就几万字了,每日阅读五万字对于大多数人而言都是一个比较大的阅读负担,读下来既耗时又费力。

所以在获取信息的过程中,需求慢慢被分化为两种:

这里说的是两种需求,而不是两类人,因为人是需求的合集,这两种需求有可能出现在不同的人身上,也有可能出现在同一类人身上。这两种需求就是获取信息过程中对于长内容和短内容的偏好。

短内容虽然信息量和内容深度有限,但更符合当下时代的特性,也更符合微信的使用场景,毕竟微信消息和朋友圈都是短内容,短内容好就好在一个萝卜一个坑,看一个了解一个,我们不会因为文章太长而被劝退,也不会看到一半退出而中断阅读体验,降低了信息获取的难度。

这是从获取信息的角度,但微信本身不生产内容,只是想做好装内容的“框”,那么从生产信息的角度,长内容与短内容相比又如何呢?

微信公众号长文章的形式也不断提高了创作的门槛,吓退了一批新人选手。他们或许不是行业的专家,不能动辄写出几千字的思考,但他们也有创作的欲望和分享的欲望,他们也有着自己独特的见解和思考。

虽然微信的初心是人人皆可创作,但由于用户停留在微信的时间总量基本恒定,随着入局选手越来越多大家竞争越来越激烈,短内容因其天然的信息密度不足很难在公众号平台分得一杯羹,没法有效匹配信息的受众。

与其说微信公众号是人人可以创作的平台,不如说更像是自媒体繁荣的平台。当然,个人不是不可以注册微信公众号去创作短内容,但难以找到目标受众,一个人的思考是孤独的,没有任何反馈的公开分享无法产生其价值。所以他们需要一个可以承载他们的内容的平台,即使是一点点思考,对于适合的人也有它的价值。

所以,圈子诞生了,承接着内容创作者和内容消费者双重的期望,有了微信圈子这一片新广场,圈子的出现,进一步丰富了微信的工具属性。

我们所熟知的微信是社交软件的霸主,其庞大的十亿用户约等于整个互联网,我们通过微信高效的维系社交关系,管理着自己的关系网。

但目前微信主要是基于熟人社交,虽然用户体量大,但更多的是B端的价值,每个产品都想借着微信实现大体量的传播,微信被当成营销的工具,基于微信的社交裂变带来的增长养活了不少产品,比如我们熟知的英语流利说、拼多多等等。

而对于普通用户而言,十亿用户也好,全球几十亿用户也好,我们的的通讯录里依旧只有几百人,微信加好友的申请限制,微信群和朋友圈的私密属性,都使得基于兴趣的泛社交十分艰难。如何让人和人之间产生更多链接,创造更大的价值而且还不影响用户的基础体验呢?

圈子给出的解法是提供基于兴趣的弱关系链接。

弱关系即我们看似没有关系,但我们都喜欢陈伟霆,都关注他的最新动态,基于共同的兴趣和诉求,我们就产生了链接,微博粉丝群和超话社区就是基于弱关系产生的社交。

我们之前提过的基于兴趣的微信社群也是一种解法,相比圈子而言,微信群虽然也能聚合人与内容,但只能算是一种中间解法,其与圈子的主要区别如下:

由于微信熟人社交的特性,微信群和朋友圈都具有私密性,这也就是为什么微信的流量被当作典型的私域流量。因为它是一个相对封闭的场所,且为了寻求信息交互效率和人群匹配效率,群成员人数是有上限的,这就导致了兴趣的匹配效率很低,存在大量同质化的群——秋招过程中为了能不错过重要消息不得不加入几十个秋招信息交流群。

而微信圈子作为公开的广场,具有更高的匹配效率,在搜一搜界面通过搜索关键词即可以看到相应的圈子,搜索关键词的背后就是用户潜在的需求或兴趣,这是一种极高效率的匹配,圈子的入口向微信的全体用户敞开。

不仅如此,圈子沉淀的内容也在这十亿用户流量池中通过流通创造更大的价值。因为圈子圈住了聚焦于同一问题的一群人,其问题和答案的匹配效率更高,这些内容丰富了搜一搜的结果,使得用户更有可能通过微信搜索满足其获取信息的需求。

参照你在百度一下的过程中,有多少次以名词为关键词搜索到了对应的贴吧并且在贴吧里找到了类似的问题和他人的回复,这类月经式问题时效性不强,被不同用户在不同时间点再次遇到,但是问题的解决思路却是类似的,所以公域流量使得内容得以在更大的范围中传播并创造其价值。

社交和社区的区别在于产品的重心是人还是内容:

两者都会生产内容,但内容质量会有显著的差别,因为一个是副产物,一个是主产物。

虽然我们之前提到将微信群运营成一个兴趣社群,一方面大家可以基于兴趣交友加微信,另一方面我们对于问题的关注度更集中,能生产有效内容。但在运营过程中我们也发现了一些问题:

由于同时承载着社交和社区的功能,微信群除了产品相关问题的讨论也会产生一些生活化问题的讨论,这类内容有利于成员之间增进了解。

但对于更关注内容的一批人来说这些讨论属于信息噪音,而对于这类话题讨论的宽松度其实是需要掌握的,因为产品在最初就选择了两个可能相悖的功能,所以只能在产品发展途中尽可能去权衡,不显得那么铁面无私像个管理机器但是又不能放任太多无效讨论降低讨论密度。

由于微信群的内容私密性,后加入的成员对于社群的规则和社群氛围不太了解,而这些内容除了以群规的方式存在以外,还有一些属于大家共同认可的价值观,需要在长期的社区内容中逐渐去感受,没办法通过文字来传达,而之前的内容存在于群聊天记录里面,后加入的人是没办法查看到的。